乳がん治療にかかるお金

~先生からのメッセージ~

乳がんに限らず、がんの治療にはお金がかかる、というイメージがあるのではないでしょうか。

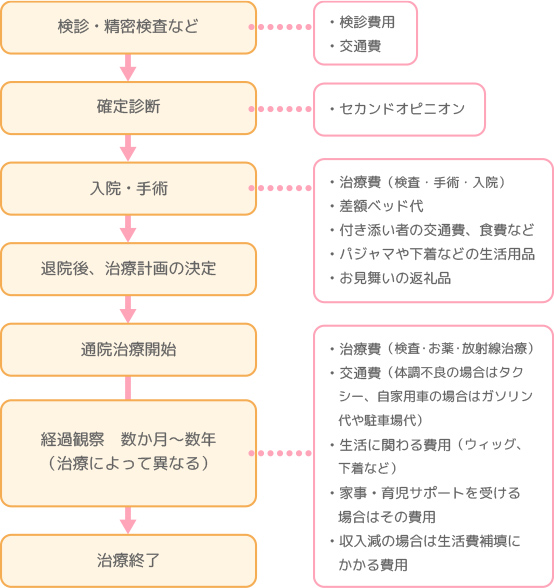

乳がんの治療では、検査や手術、放射線治療、薬物療法にかかる費用のほか、乳房再建をする場合はその費用、その他にも、通院のための費用や差額ベッド、下着やウィッグの購入代金などがかかる場合もあります。

しかし公的制度を利用すれば窓口負担を抑えることができる場合がありますし、民間保険に加入している方なら、要件を満たせば給付金を受け取ることができます。

ここでは、乳がん治療にかかるお金と、知っておくと便利な制度やサービスについてご紹介します。

乳がん検診にかかる費用

乳がん検診には、市区町村で実施されるもの、お勤めの方の場合は勤務先で実施されるもの、人間ドックやクリニックで実施されるものがあり、それぞれかかる費用が異なります。(リンク:乳がん検診を受けてみよう > 乳がん検診ってどうやって受けるの?)

最も費用がかからずに済むのは市区町村の乳がん検診※ですが、対象となる年齢や検診内容に制限があります。

一方でクリニックでの乳がん検診は、年齢に関わらず検診内容を自分で選ぶことができます。しかし特に症状がない段階で検診として受ける場合は自由診療扱いとなってしまいますので、費用が高額になることがあります。

検診を受ける際は、予算とともに、ご自分の年齢や検診を受ける理由、お勤めの場合は加入している健康保険組合の提供サービスも考慮し、ご自分に合ったものを検討するようにしましょう。

なお、日本乳がん検診精度管理中央機構というNPO法人は、乳がんの画像検査(マンモグラフィ・超音波)の読影および撮影技術について、一定のレベルに達した医師に認定証を交付しています。お近くに認定医師の所属する医療機関がある場合は、このような病院を選んで検査を受けてもよいでしょう。

日本乳がん検診精度管理中央機構のWebサイトで、認定医が所属する医療機関を都道府県ごとに検索することができます。

- 検診マンモグラフィ読影認定医師リスト(https://www.qabcs.or.jp/mmg_d/list/)[2024年5月閲覧]

- 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師・医師リスト(https://www.qabcs.or.jp/mmg_g/list/)[2024年5月閲覧]

- 乳がん検診超音波検査実施・判定医師リスト(https://www.qabcs.or.jp/us/d_list/)[2024年5月閲覧]

※お住まいの市区町村によって自己負担する金額は異なります。

詳しくは、お住まいの市区町村のがん検診窓口にお問い合わせください。

高濃度乳房(デンスブレスト)って?

高濃度乳房(デンスブレスト)って?

乳がん検診でマンモグラフィ検査を受けると、「高濃度乳房」という結果が出る方がいます。

高濃度乳房はデンスブレストともいい、乳房内の乳腺組織の割合が高いという乳房の特徴を示す言葉です。高濃度乳房は病的なものではありませんが、他の乳がん発症リスクとの相乗作用で、乳がんになる可能性がわずかに高くなるとされています1)。高濃度乳房であることそのものを心配する必要はありません。一方で、マンモグラフィでは全体が白っぽく映ってしまうために、異常を見つけにくいという問題があります。ただし、がんが全く検出できないということではありませんので、高濃度乳房の方に対してもマンモグラフィが推奨されています。

マンモグラフィではうまく映らないという場合は、超音波検査(エコー)やMRIといった他の画像検査も行われる可能性があります。定期的なセルフチェックと検診を心がけ、異常がある場合は速やかに受診することが大切です。

1)参考:日本乳癌学会編:患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版, 金原出版, 2023, p15

乳がんの手術・治療にかかる費用

乳がんで手術および術後の追加治療を行い、乳房再建までを行った場合の治療費は、最初の年で約150万円ほど※とされています。また術後の治療が数年にも及ぶ場合は2年目以降もお金がかかりますし、人によっては先進医療などを受けたりウィッグを購入したりすると、その分の支出が増えていきます。さらに休職などで収入が減ってしまった場合の生活費の補填など、治療以外のところでもお金がかかることが多くあります。

経済面での不安をなるべく少なくするためには、治療とその間の生活に必要なお金の見通しをつけ、公的制度や加入している健康保険組合から受けられるサポートについて情報収集をすることが重要です。

※この金額は治療費の目安であり、実際の金額は治療を受ける医療機関や個人の病態によって異なります。

経済的負担をなるべく軽くするために

乳がん患者さんおよびそのご家族にとって、手術や治療にたくさんのお金がかかることは避けられません。また退職や休職によって収入が減ってしまった場合は、貯金を取り崩すなどの対応が必要になることでしょう。

このような経済的な負担を少しでも軽くするために、公的医療保険で活用できる制度などの情報を集めておくことは、とても大切です。

情報収集の際は、ご自分でインターネットなどを使うほかにも、がん相談支援センターで専門のスタッフに相談してみることもできます。

がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんに関する相談窓口で、その病院に通院していなくても、どなたでも無料でご利用いただけます。便利な資料などもそろっていますので、通院の際に場所だけでも知っておくとよいでしょう。がん相談支援センターについて、詳しくはこちら(国立がん情報センター がん情報サービスのサイト:https://ganjoho.jp/public/consultation/cisc/index.html)[2024年5月閲覧]をご覧ください。

また病院や地域によっては、患者さん向けのサロンやセミナーが開催されることがあります。こういった機会も、ご都合があえば利用してみるとよいでしょう。

高額療養費制度について

公的医療保険の中でも、特にがん患者さんに知っておいていただきたいのが、高額療養費制度です。

これは、あらかじめ収入に応じて医療機関や薬局での自己負担限度額を定めておき、それを超えた額の還付を受けるものです。この制度を活用することで、実際に医療機関や薬局に支払うお金の負担を軽くすることができます。※

※年齢や収入よっては限度額が決まっている場合もあります。

高額療養費制度の手続きについては、こちら(がんwith:お金のこと>ここが知りたい!お金のはなし>病院でかかるお金編)をご覧ください。

また、こちら(がんwith:お金のこと>高額療養費の申請窓口検索)で高額療養費の申請窓口を検索することができます。

傷病手当金について

お勤めの方で勤務先の健康保険に加入している場合は、病気やけがで仕事を休んだために十分な給与を受け取ることができなくなったときに、傷病手当金の支給を受けることができます。

がんの治療や手術で長期間働けなくなったときには、非常に心強い味方となる制度です。

支給を受けるために必要な条件や手続きの方法については、こちら(がんwith:お金のこと>ここが知りたい!お金のはなし>傷病手当金編)をご覧ください。

乳がん治療と民間保険、共済など

公的医療保険以外に確認しておきたいものが、民間保険や共済、企業で加入する団体保険です。

民間保険の場合は、医療保険やがん保険、生命保険の医療特約などを使うことができますので、加入している方は契約内容を確認してみましょう。

共済は自治体や協同組合が運営するもので、民間の保険と同様に、契約内容に応じた保障を受けることができるものです。また団体保険は企業が従業員の福利厚生を目的に加入しているもので、内容によってはがん治療に役立つ保障が受けられる場合があります。

民間保険・共済・団体保険の特色

| 特色 | がん治療に関わる保障 | |

|---|---|---|

| 民間保険 | 民間の保険会社が販売する保険商品。加入することで、契約内容に応じた保障を受けることができます。 誰でも加入できますが、年齢や性別・保障内容によっては保険料が高額になることがあります。 |

|

| 共済 | 各都道府県や農協、漁協などの協同組合が運営するもので、民間保険と同様に、契約内容に応じた保障を受けることができます。 掛け金が比較的手ごろであり、年齢・性別で一定であるという特徴がありますが、加入できるのは組合員のみです。 |

民間保険と同じく、がん共済、医療共済、生命共済といった制度があります。 |

| 団体保険 | 企業や官公庁が従業員およびその家族を被保険者として加入する保険。 基本的には企業負担で従業員全員が加入するものですが、オプションとして従業員が任意で加入するものもあります。 保険料が手ごろであること、1年ごとに更新される保険のため加入時期が毎年決まっていることなどが主な特徴です。 |

民間保険と同じく、団体がん保険、団体医療保険、団体生命保険といった種類がありますが、企業が加入している保険によって提供している商品は異なります。 |

いずれも病気がないときに自分で選択して加入しておく必要があるものですが、将来の健康が気になったら、特に気になる症状はなくても早めの加入を検討してみてはいかがでしょうか。近年では、全国の女性のがん保険・がん特約の加入率は42.2%、特に40歳代では49.2%(2019年12月時点)と高く、がんと治療による経済的負担に対する関心の高さがうかがえます2)。

また、がん経験者が加入できる保険もあります。詳しくはこちら(がんwith:お金のこと>医療保険の話>がん経験者でも加入できる保険とは?)をご覧ください。

2)公益財団法人生命保険文化センター:令和元年度「生活保障に関する調査」, 2019

このページの監修

-

桜井 なおみ 氏

一般社団法人CSRプロジェクト代表理事

キャンサーソリューションズ(株)代表取締役社長

経歴:

大学で都市計画を学んだ後、卒業後はコンサルティング会社にてまちづくりや環境教育などの業務に従事。

2004年、乳がん罹患後は、働き盛りで罹患した自らのがん経験や社会経験を活かし、小児がんを含めた患者・家族の支援活動を開始、現在に至る。

資格:

- 社会福祉士(登録番号:第190336号)

- 精神保健福祉士(登録番号:第73898号)

- 技術士(建設部門)