Q急性リンパ性白血病(ALL)の治療は、どのようなものですか?

A複数の抗がん剤や分子標的薬による薬物療法などで白血病細胞を死滅させ、血液検査や骨髄検査のレベルで異常を認めない「完全寛解」を目指す「寛解導入療法」を行い、正常な血液細胞が増えるようにします。その後、寛解導入療法で得られた効果に合わせて、寛解後療法として、薬物療法による「地固め療法」や維持療法、血液細胞のもととなる造血幹細胞の移植などを行います。治療法の選択は、フィラデルフィア染色体(BCR-ABL融合遺伝子)の有無によって異なり、フィラデルフィア染色体やBCR-ABL融合遺伝子が陽性の場合には、分子標的薬を使用します。その他にも白血病の種類、患者さんの年齢、全身状態などが考慮され、総合的に判断されます。

詳しい情報は国立がん研究センター がん情報サービスのサイト(別ウィンドウで開きます)もご覧ください([2025年7月24日閲覧])。

放射線は細胞のDNAに傷をつけることから、がんの病巣にあてることで、がん細胞を死滅させる効果をもっています。放射線治療は、がんを治すことや症状を緩和することを目的に使われます。白血病治療では、造血幹細胞移植前に使用されることもあります。

造血幹細胞移植は、白血病を含む血液がんなどの治癒を目的として行われます。強い副作用や合併症があらわれる場合があるため、その実施に関しては、個々の患者さんの状況をよく確認し、慎重に検討します。

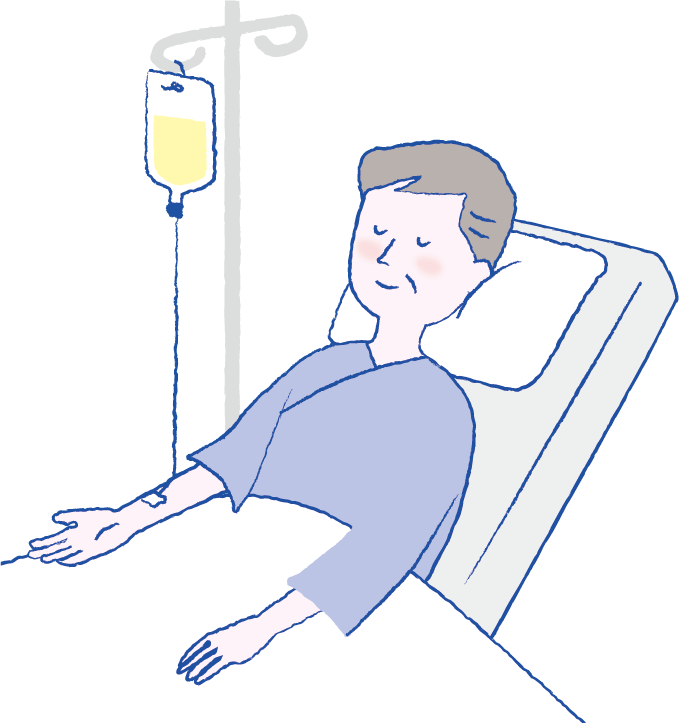

造血幹細胞移植では、強力な化学療法や全身への放射線照射などを移植前に行って白血病細胞を減らし、自分またはドナーの骨髄、末梢血、臍帯血から事前に採取した造血幹細胞を移植します。移植前の処置によって、患者さんの免疫の働きも抑えるため、移植された造血幹細胞が患者さんの骨髄で正常に働くことが期待できます。また、ドナーから提供された造血幹細胞を移植する同種造血幹細胞移植の場合は、移植されたドナーのリンパ球が患者さんの体内に残っている腫瘍細胞を攻撃する効果(移植片対白血病効果:GVL効果)も期待できます。患者さん自身の細胞を移植する場合を自家造血幹細胞 移植、他人の細胞を移植する場合を同種造血幹細胞移植といいます。急性リンパ性白血病の治療には、同種造血幹細胞移植が多く用いられています。

自家造血幹細胞移植は、患者さんの末梢血から造血幹細胞を採取しておき、化学療法や放射線療法による強力な治療を行って白血病細胞を減らした後に体内に戻す方法です。白血病細胞と一緒に正常な血液産生も妨げられますが、患者さん自身の造血幹細胞を戻すことで血液産生の回復を促進します。

同種造血幹細胞移植は、強力な治療で白血病細胞を減らし、患者さんの免疫細胞を抑えた後、白血球の型であるHLAが患者さんと一致した他人(ドナー)から採取した造血幹細胞を患者さんの体内に移す方法です。血液産生の回復のほか、ドナーの細胞が患者さんの体内の白血病細胞を攻撃する作用が期待されます。